国朝宝鉴

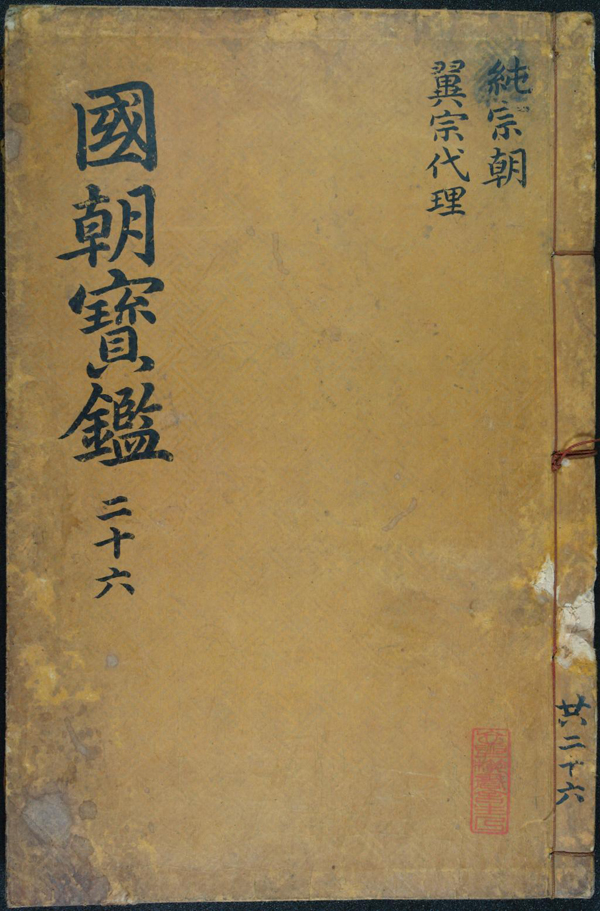

封面

《国朝宝鉴》是一部实录体史书,以编年体的方式记述了李氏朝鲜从太祖李成桂建国(1392年)至哲宗朝(1849—1863)前后共470年的历史。作为官撰史书,历代王朝对《国朝宝鉴》的重视程度不亚于对另一部编年体史书《朝鲜王朝实录》的编纂。其内容与“实录”不同,《国朝宝鉴》在前代君主的治国业绩中遴选其嘉言善政,“取其训谟功烈之大者”编辑成册,作为当今及后王之楷模。

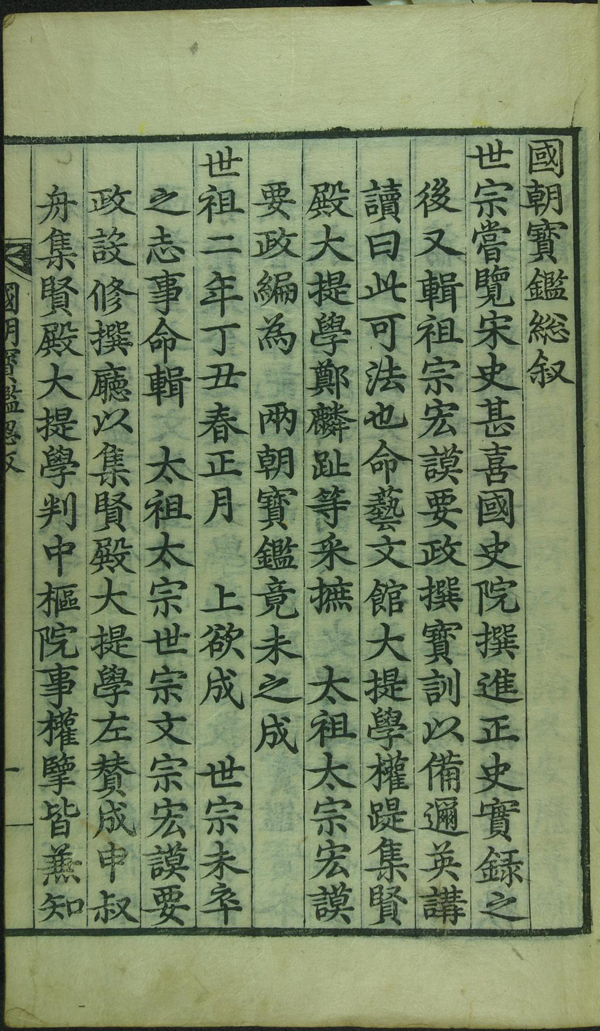

《国朝宝鉴》的编纂始于第四代王世宗李祹(1397—1450)效法中国宋朝之制。《国朝宝鉴总叙》载:“世宗尝览宋史,甚喜。国史院撰进正史实录之后又辑祖宗宏谟要政撰宝训,以备迩英讲读。曰此可法也。”遂命艺文馆大提学权踶、集贤殿大提学郑麟趾等人收集太祖、太宗朝“宏谟要政”,编为两朝宝鉴,但“竟未之成”。1456年,朝鲜第七代王世祖李瑈(1417—1468)“欲成世宗未卒之志事,命辑太祖、太宗、世宗、文宗宏谟要政。”世祖为此专门设立修撰厅,以集贤殿大提学申叔舟、权擥兼任知春秋馆事,并命李可堪、姜希孟、成任、韩继禧、金之庆、金寿宁等人协助编修。同时强调“与正史实录偕行也,修撰诸臣并称史官。”翌年,即世祖三年(1457),辑成七卷三册,此为最初的《国朝宝鉴》。此后睿宗、成宗、中宗、仁祖、孝宗都想续撰《国朝宝鉴》,并采取相应措施,但结果均“竟未之成”。

到第十九代王肃宗李焞(1661—1720)执政时期,工曹参判李端夏上疏,言其父李植于仁祖年间主事《宣庙宝鉴》终未成,“此为遗恨之大者也”,奏请续撰。肃宗允之,命其“兼管此事,抄出成书,以副仁祖之成命,以终其父之遗志。”肃宗十年(1684),李端夏完成《宣庙宝鉴》十卷五册进献王室。1729年,第二十一代王英祖李昑(1694—1776)“以太祖、太宗、世宗、文宗、宣祖皆有宝鉴,而列朝俱阙焉。遂欲纂续为一统文字”,命前大提学尹淳兼任知春秋馆事,并专设纂辑厅编纂《肃庙宝鉴》。同年冬十月、十二月,英祖分两次“御笔书下凡例”共四条,规范编纂纲领。后改任大司成李德寿为兼春秋馆修撰官。英祖六年(1730)二月,《肃庙宝鉴》本编十五卷七册遂成,另有别编一册,共十六卷八册。

朝鲜第二十二代王正祖李祘(1752—1800)是极为重视继志述事、崇儒重道之人。正祖五年(1781)七月,《英祖实录》完成。正祖即提出“光庙朝撰成宝鉴后只有宣庙、肃庙两宝鉴,其余十二朝尚为阙文”,要求“会并编十二朝宝鉴与三宝鉴及英庙宝鉴合成一书。”遂命赵?、李命植、金熤兼知春秋馆事,先期遴选编次英祖朝事迹,送交校正所;命原任大提学李福源、徐命膺在家校正,完善《宝鉴》之体例;命郎厅三人兼编修官、注记官和记事官,原任领议政金尚喆负责检摄。《英庙宝鉴》编辑完成,即刻展开十二朝宝鉴编纂,选拔专人分别从《实录》抄出相应朝代史绩,编辑完成的稿件分批送到校正所反复校勘,并专设监印厅刻印。经过三个月的全力以赴,于正祖六年(1782)十一月合编完成,共包括本编六十八卷二十二册,别编七卷二册。

朝鲜第二十四代王宪宗李奂(1827—1849)命遵循正祖朝旧制,续撰正祖、纯祖、翼宗三朝宝鉴,以领中枢府事赵寅永为总裁官,判中枢府事郑元容等为校正官。翌年,即宪宗十四年(1848)辑成,包括本编十四卷三册,别编一册。随后将续编和原编合编成本编八十二卷二十六册,别编一册。

及至隆熙二年(1908),第二十七代王纯宗李坧(1874—1926)命续撰宪宗、哲宗朝宝鉴,以大提学李容元等人为纂辑官,内阁总理大臣李完用等人为校正官;但不另设编印机构,由奎章阁、监印厅负责。翌年(1909)完成,八卷二册。随后将续编与原编合为一体,形成《国朝宝鉴》完编,共九十卷二十八册。1910年日本全面统治朝鲜,废除国王及朝鲜年号。此后1936年,李氏王族计划续编高宗、纯宗宝鉴,终未成功。因此可以说,隆熙三年(1909)版《国朝宝鉴》既是各朝宝鉴之集大成者,又是朝鲜王朝最后一部朝代历史典籍。后人所言《国朝宝鉴》者,盖为此本。

通过上述对《国朝宝鉴》编撰历史的考察可知,该书有多种不同种类和版本。历史上经历了三次合编,成为主要的版本。即:正祖朝,编成六十八卷二十二册,史称原编;宪宗朝,编成八十二卷二十六册,为续编;纯宗朝,编成九十卷二十八册,为完编。

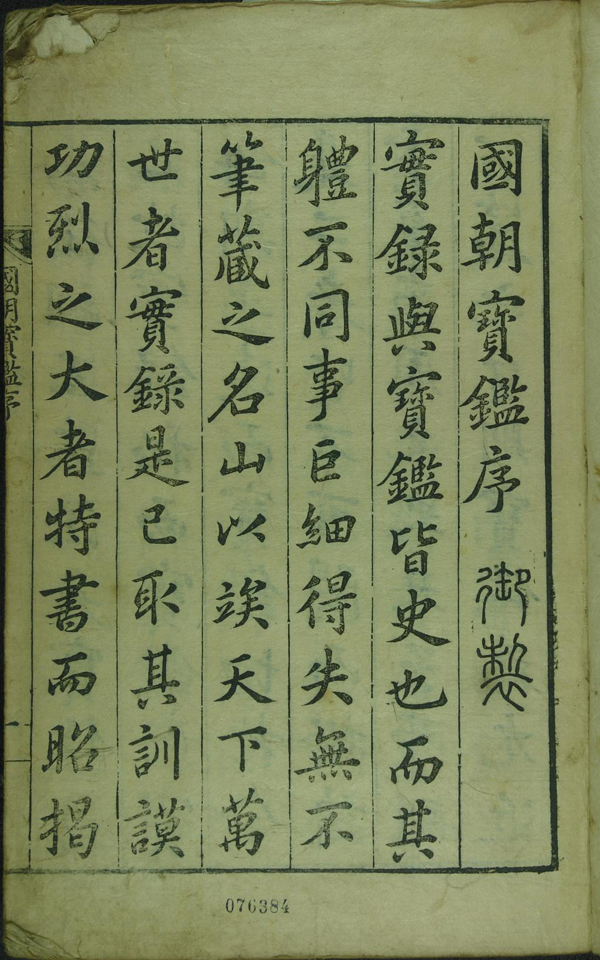

序一首页

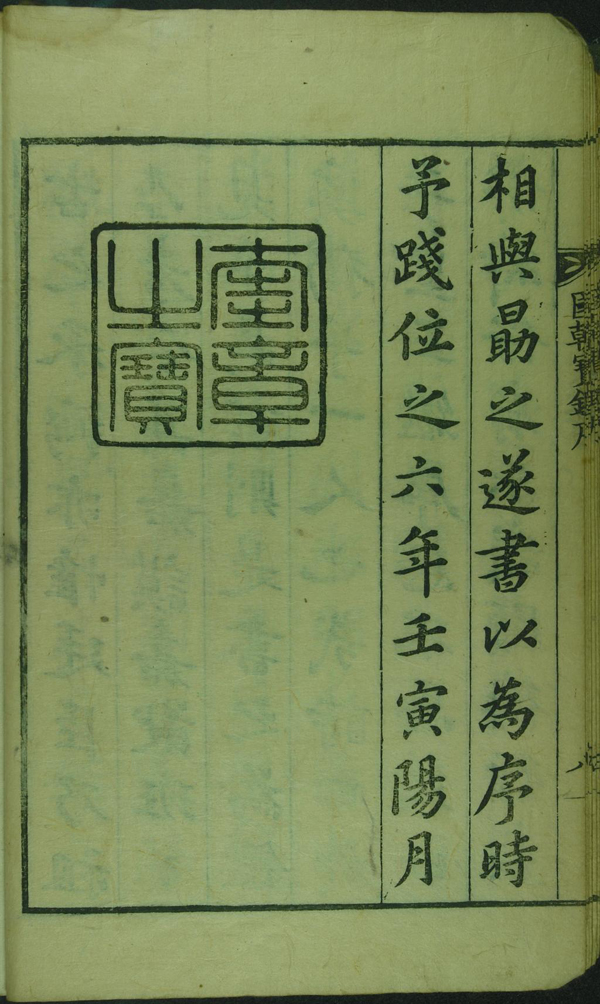

序一尾页

中国民族图书馆现藏有《国朝宝鉴》一部,全本。全书六函,八十二卷二十六册,宪宗十四年(1848)朝鲜版。线装,索书号000178。全书高31.8厘米,宽21厘米;版框高25厘米,宽18厘米。木刻板为主,兼有活字印刷。半叶10行,每行18字,白口,四周单边,单花鱼尾。装帧方面具有较为典型的朝鲜线装古籍的特色:五眼装订,红册丝编结,封皮为黄染楮注纸,背衬凸纹暗花图案。封面除墨书正题名及册别外,右上角列有横题目,题写本册之篇目。书脑下部靠近书角处题写总册数“共二十六册”。书根题写正题名及册别。每册书均钤有藏书章:封面右下侧有原藏书者竖长方章“忘盥栉书舍主人”、封底内侧靠近书脑处有“王国傑藏”印章;正文第一页右下角盖有藏书单位竖长方章“民族文化宫图书馆藏”。内容编排顺序为:正祖御制国朝宝鉴序,宪宗御制国朝宝鉴序,领中枢府事金尚喆等撰进国朝宝鉴笺,领中枢府亊赵寅永等撰进国朝宝鉴笺,总裁大臣金尚喆为首的校正、纂辑、考校、缮写、参订、御制校阅、御制书写、监印等参加人员名单,国朝宝鉴总叙,国朝宝鉴凡例,国朝宝鉴目录,正文,领中枢府事权敦仁撰国朝宝鉴跋,以总裁大臣赵寅永为首的校正、纂辑、考校、缮写、参订、御制校阅、御制书写、监印等参加人员名单。

参编大臣名单首页

总叙首页

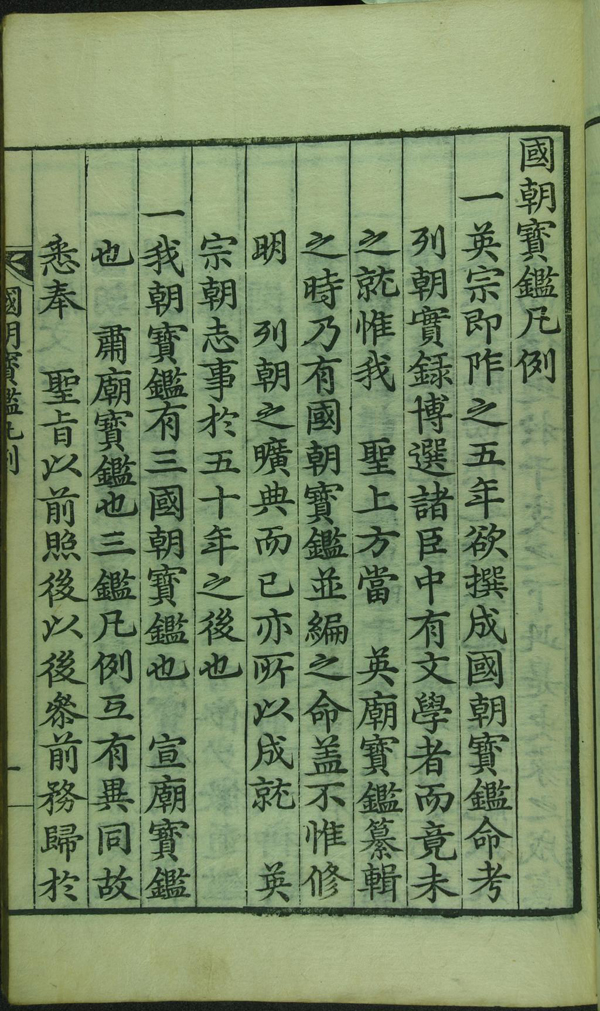

凡例首页

《国朝宝鉴》与《朝鲜王朝实录》都是朝鲜王室直接掌管的国家项目,在朝鲜古籍中具有较高的文献价值。而“宝鉴”作为一种几百年延续下来的史书体裁,是朝鲜所独有的,在编撰目的、选材体例等方面具有明确的标准和鲜明的特色。正如朝鲜正祖李祘在御制序中谈到“宝鉴”与“实录”之异同时说:“实录与宝鉴皆史也,而体不同。事巨细得失无不笔,藏之名山以竢天下万世者,实录是已;取其训谟功烈之大者特书而昭揭为后嗣王监法者,宝鉴是已。故实录秘而宝鉴彰;实录期乎远而宝鉴切于今……有国者则有实录,而宝鉴则惟我朝有之。”正因为《国朝宝鉴》旨在记述、揄扬历代君主之功德,为现朝及后代君主提供鉴戒,因此它的选材必定精选国君治国爱民的嘉事善言。其史料来源,主要是摘编自《朝鲜王朝实录》,而宪宗朝开始,广收《日省录》、《承政院日记》、《备边司謄录》等第一手资料,针对性强,对君王施政具有较好的规范和鉴戒作用。事实上在不少朝代均有国王主持讲论《国朝宝鉴》,并遵循先代祖宗朝故事来处理政事的历史记载。从这个意义上讲,《国朝宝鉴》对国王施行仁政,促进社会发展起到了积极的作用。同时也是后人了解古代朝鲜的政治生活,研究帝王学的宝贵史料。或诟病其过度粉饰,实乃《国朝宝鉴》之定位、性质所致也。

其次,《国朝宝鉴》是朝鲜历代君王作为“光前裕后,以为万世监法者也”,国王亲自主持,任命当朝一流学士,聚集全国能工巧匠,以举国之力去完成。同时,所投入使用的纸张、印版等物品及装帧也是一流的。1848年版《国朝宝鉴》分宗庙奉安件、进上件、奉谟堂奉安件、史库奉安件及颁赐件,装册及装潢用料均有不同。从装帧情况综合分析,中国民族图书馆所藏《国朝宝鉴》应为颁赐件。按照朝鲜王朝惯例,《国朝宝鉴》编印完成后,单独制作《国朝宝鉴监印厅仪轨》,详细记录其全部过程。可以说,《国朝宝鉴》代表了朝鲜时代书籍刻印工艺的最高水平,具有较高的版本价值。

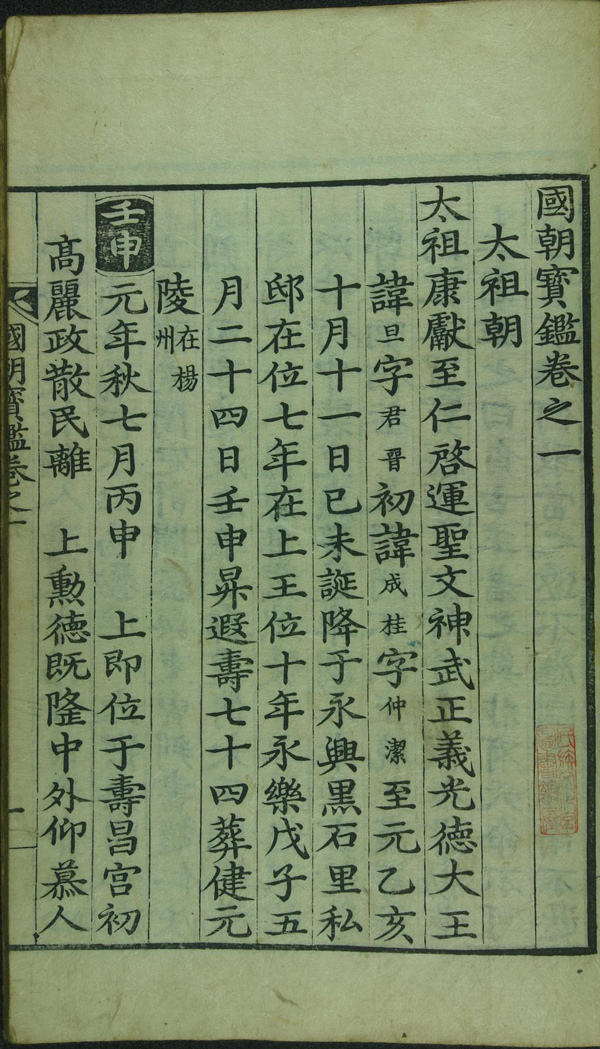

正文首页

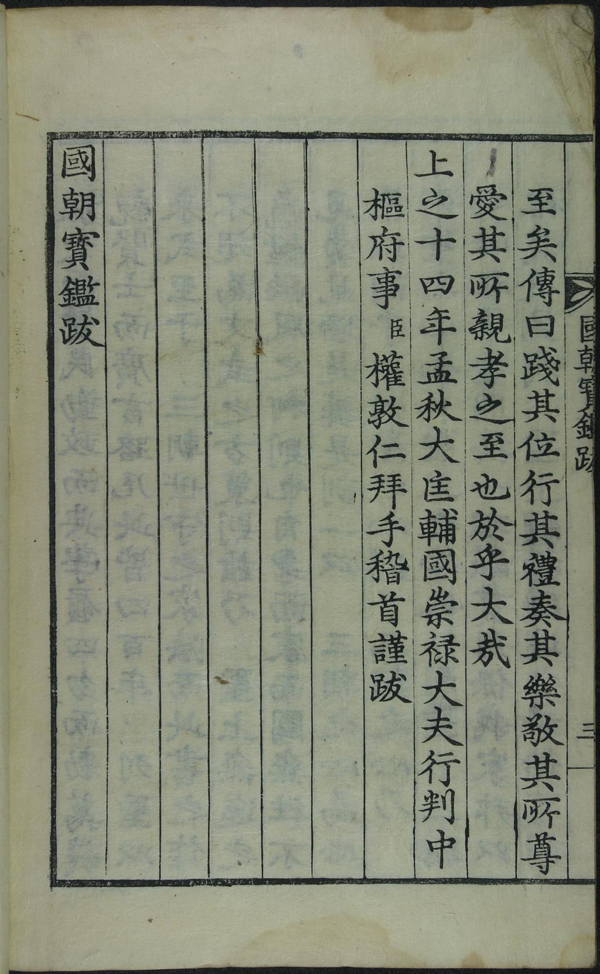

跋尾页

(文/崔光弼 图/李莉 资料提供/曹娇林)